1949年,西蒙娜·德·波伏娃在《第二性》一书中提出了"他"和"她"的概念。她认为,女性并不是天生的"她",而是被男性中心的文化所建构的,是作为"他者"存在的。女性电影常常从女性视角出发,以"他"的缺席来讲述"她"的故事。

"他者"在电影分析与批评理论中也有其他含义,比如雅克·拉康提出的镜像理论中的"他者"。在这个理论中,婴儿通过镜子中他人和自我的映射逐渐建构自我意识。存在着"大他者"和"小他者"两个关键对照,其中"大他者"代表社会法则和文化秩序,"小他者"则是自我投射和理想自我。

赵婷婷认为,电影作为一种媒介呈现现实的"镜像",也是自我内心欲望的映射。主角通过来自他者的认同,完成自我的成长与救赎。观众在沉浸故事的过程中会与主角产生共情,审视自身,并反思自我与现实中他者的关系。

在过去的主流商业影片中,女性角色往往受到现实性别规范的限制,男性角色具有更高的可见性和自由性,而母亲形象则倾向于"勤劳慈爱"的类型化。母亲作为父亲的客体,除了"妈妈"这个社会身份外,缺乏自己的名字和独立的身份。

在父权话语体系中,作为母亲的女性不仅要承担生育孩子的责任,还要照顾家庭的每个成员。如果无法胜任,就可能面临"失职"的指责。在这个体系中,母亲的角色被限制在家庭中,失去了其他社会身份的存在。

然而,一些电影尝试回归和颠覆这种传统的母亲形象。通过展现母亲与孩子之间的矛盾和冲突,电影呈现了母亲作为复杂个体的人格魅力。

在一些女性主义电影中,母亲与孩子之间的矛盾通常表现为母亲对孩子达到期望的期盼。对于已婚的女性或是成为母亲的女性而言,孩子成为她们寻找自我和期望的对象。然而,这也带来了矛盾,使女性陷入将他人视为客体、自己重新沦为"他者"客体的悲剧。

然而,一些电影中的母亲形象展现了不受他人影响的主体意识。在电影《你好,李焕英》中,李焕英作为母亲不以传统社会的要求来评判女儿,而是希望她健康快乐。这突显了李焕英作为母亲的主体意识,不受社会规范和他者的影响。

通过创新的剧情和形象塑造,电影《你好,李焕英》展现了母亲形象的回归和颠覆。而观众也通过与片中角色的共情,思考自我与他者关系的问题,影响了他们对于性别认知的转变。

中国女性电影和母亲形象的建构在过去经历了对传统形象的再现和重塑,通过反思和解构,呈现了女性主体的多样性和复杂性。这些电影的创新叙事方式和角色塑造不仅推动了中国电影的发展,也对观众的性别认知产生了积极的影响。

无间:陈浩民上线,改变4人结局,蓝冰的真实身份让人意外

1304资讯2025-09-21

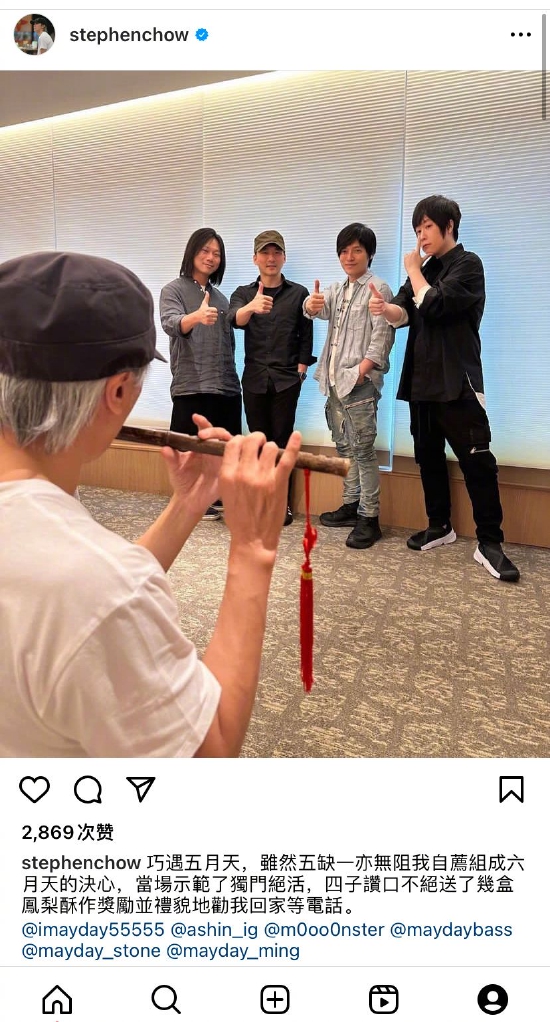

周星驰巧遇五月天晒合照 自荐才艺想组成六月天

1303资讯2025-09-21

肖战10秒哭戏火上热搜!新华社点名宣传,郑晓龙这次淘到宝了

1105资讯2025-09-21

从入门到入魔,令人捧腹的邪门乐队电影

758资讯2025-09-20

日本动画电影首日票房冠军!宫崎骏新作《你想活出怎样的人生》获高口碑 创造清明档新片首日票房新纪录 观众:一部不可错过的大师之作

709资讯2025-09-21

北京市教委回应网红艺考生作弊:近日被多次反映,核查中

693资讯2025-09-20

王海歌卸任华鼎奖主席,曾致力创建世界一流电影奖项

683资讯2025-09-20

宋仲基女友正面照公开 曾当演员现在是英语老师

682资讯2025-09-21

妻子情人同住一室,将私生子带回家养?杨议的“真实面目”被戳穿

678资讯2025-09-20

佟丽娅清明节带9岁儿子阿那亚度假,儿子肉嘟嘟个头长得飞快

621资讯2025-09-21